부산 도서 예산 전체 11% 뿐

도서관協 기준 20% 크게 미달

예산 등 체계적 계획 수립해야

부산 공공도서관의 가파른 양적 확장 속에서 나타난 ‘책 없는 도서관’은 도서관 운영 정책 부재가 초래한 결과라는 지적이 제기된다. 자료구입비 예산을 일정 비율 이상으로 강제하는 규정이 없다 보니 자료 구입은 시설 보수 등에 우선순위가 밀렸고, 도서관 운영 주체의 인식과 의지에 따라 편차가 커졌기 때문이다.

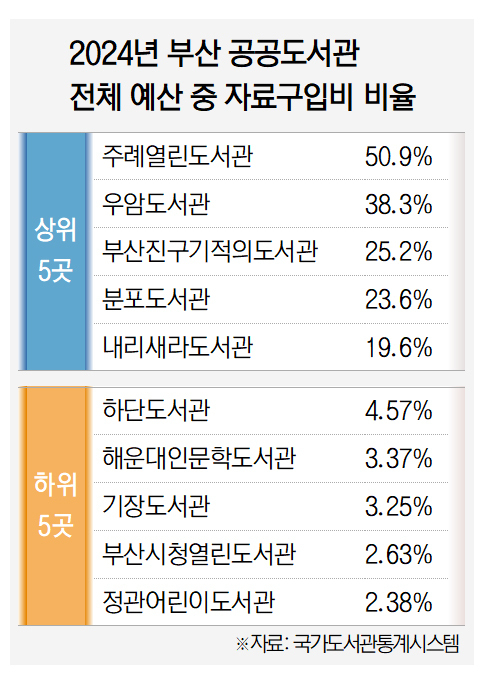

17일 국가도서관통계시스템에 따르면 지난해 부산 지역 53개 공립 공공도서관 전체 예산은 결산액 기준 773억 4602만 원이다. 이 가운데 약 11%인 86억 942만 원이 도서 등의 자료구입비로 사용됐다. 나머지 예산은 인건비(49%)와 운영비(40%)로 쓰였다. 도서관 서비스의 핵심은 자료이지만 △정관어린이도서관(2.4%) △부산시청열린도서관(2.6%) △기장도서관(3.3%) 등은 비율이 낮았다. 이들을 포함한 도서관 17곳은 자료구입비 비율이 10% 미만이었다.

자료구입비가 낮으면 이용객들에게 최신 자료를 제공하기 어렵거나, 자료 구입이 일부 인기·신간 도서에만 편중돼 공공도서관이 지켜야 할 장서 보유의 균형과 다양성도 훼손되기 쉽다. 자료구입비가 낮은 도서관에서 신간 ‘오픈런’이 반복된다.

한국도서관협회에서 2013년 발간한 ‘한국도서관기준’은 자료구입비 비율 20~25%를 기준으로 제시하고 있다. 하지만 권고사항일 뿐 실제 예산에서 자료구입비 배정은 우선순위에서 밀려나기 일쑤다.

자료구입비 비율이 낮은 일부 도서관에서는 부족한 자료를 확충하는 대신 행사 운영, 시설 보수에 더 많은 예산을 투입하는 것이 현실이다. 한 공공도서관 관계자는 “지난해 에어컨 등 시설 개선 공사로 예산 활용이 빠듯했다”며 “방문자가 적은 해엔 자료구입비를 높일 명분이 약해지는 등 어려움이 많다”고 토로했다.

부산대학교 문헌정보학과 구본진 박사는 “휴식, 강연 등 도서관의 기능이 다양해지고 있지만 시민들에게 적정 수준의 자료를 제공하는 것이 도서관 본연의 기능”이라며 “자료 구입을 예산 배정의 우선순위에 두고 건립 추진 단계부터 자료 확보와 보관 등에 필요한 장기 계획을 체계적으로 수립해 운영해야 한다”고 지적했다.

김동우 기자 friend@busan.com , 박수빈 기자 bysue@busan.com