국힘, 지난 대선 울산서 13%P 차 승리

이재명, 김문수에 3.3%P 차 벌리며 선두

이재명 개인기, 정당 지지도 넘으며 '이변'

경남은 '보수 텃밭' 확고…김문수 49.9%

이준석 양 지역서 정당 지지도 넘기며 존재감

지지 충성도 두 지역서 88% 수렴…기류 변화 어려울 듯

왼쪽부터 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 김문수 후보. 연합뉴스

왼쪽부터 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 김문수 후보. 연합뉴스

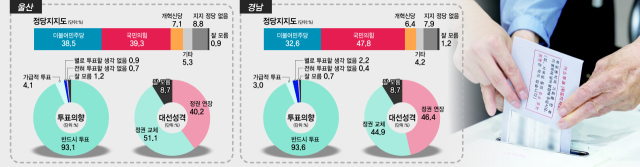

지난 20대 대선에서 국민의힘이 약 13%포인트(P) 차로 이겼던 울산 지역에서 더불어민주당 이재명 대선후보가 국민의힘 김문수 대선후보를 3.3%P 차이로 따돌리며 이변을 일으켰다. 오차범위 내지만, 접전 상황 자체가 국민의힘 입장에선 예상 밖 위협 요소로 꼽힌다. 반대로 경남 지역은 ‘보수 텃밭’ 이미지를 한층 굳혔다. 김 후보는 경남에서 과반에 육박하는 지지율로 이 후보를 밀어내며 지역 전통 지지세를 견인했다. 울산과 경남 모두 ‘지지 후보를 바꾸지 않겠다’는 응답이 88%에 달하면서 양당이 선거 전까지 두 지역에서 기류를 바꾸긴 쉽지 않을 것으로 보인다.

한국사회여론연구소(KSOI)가 <부산일보> 의뢰로 지난 24일부터 25일까지 울산시 거주 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 조사한 결과, 후보 지지도 조사에서 이재명 후보가 44.3%를 기록했다. 김 후보는 41.0%, 개혁신당 이준석 대선후보는 10.4%로 조사됐다. 이재명 후보와 김 후보가 오차범위(±3.5%P) 내에서 접전을 벌이는 모양새다. 다만 울산에서의 접전 자체가 이변이라는 평이 나온다. 울산은 지난 20대 대선에서 국민의힘 당시 윤석열 후보가 13.62%P 차를 벌리며 당시 이재명 후보를 좌절시킨 지역이다.

이 후보 개인 지지도는 울산 지역에서도 정당 지지도(38.5%)를 훌쩍 뛰어넘었다. 지난 대통령 선거에서 드러났던 보수세가 이번 6·3 대선을 앞두고 뒤집힌 셈이다. 이 후보는 공장 노동자 등이 밀집한 울산 북구를 중심으로 조국혁신당(2.1%), 진보당(1.3%) 등 진보정당과 중도·무당층의 민심을 끌어들인 것으로 분석된다. 지난 대선에서 보수 성향이 가장 강하게 드러났던 울산 남구조차 국민의힘 지지도(43.2%)가 민주당 지지도(38.7%)를 압도하진 못했다. 12·3 비상계엄과 대통령 탄핵, 경선 과정에서 드러난 당내 갈등이 울산 지역의 보수 결집 효과를 막았다는 분석이 나온다. 김 후보가 고전하는 가운데, 이준석 후보도 울산에서 10%대 지지율을 걷어 올리면서 김 후보에겐 악재로 작용하는 모양새다. 오차범위 내 접전일수록 진영 표가 더욱 중요하지만, 이준석 후보와의 표 분산을 피할 수 없는 상황이기 때문이다.

경남 지역에서는 국민의힘이 한숨을 돌렸다. 경남이 부산·울산·경남(PK) 지역 중 가장 강한 보수세를 드러내면서 텃밭 자리매김을 확실시하면서다. KSOI가 같은 기간 경상남도 거주 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 조사한 결과, 김 후보는 49.9%의 지지율로 과반에 달하는 지지세를 드러냈다. 이재명 후보는 38.0%, 이준석 후보는 7.9%로 조사됐다. 정당 지지도는 국민의힘 47.8%, 민주당 32.6%, 개혁신당 6.4%로 조사됐다. 세 후보 모두 개인 지지도가 정당 지지도를 웃돌았지만, 경남 지역의 보수세에 이재명 후보와 이준석 후보가 고전하는 모양새다. 경남 지역 내 국민의힘 지지도는 3권역(사천시·남해군·하동군·진주시·거창군·산청군·함양군·합천군)이 56.7%로 가장 높았다. 민주당 지지도는 2권역(김해시·양산시)에서 41.1%로 가장 높은 것으로 조사됐다.

울산과 경남 모두 높은 지지 견고성을 드러냈다. 경남 지역 응답자의 88%는 ‘투표일까지 후보를 계속 지지하겠다’고 답했다. 9.6%는 ‘바꿀 가능성이 있다’, 2.5%는 ‘잘 모르겠다’고 답했다. 울산 지역에서도 87.4%가 계속 지지하겠다고 응답했다. 나머지 10.8%는 바꿀 가능성이 있다고 답했고, 1.8%는 잘 모르겠다고 응답했다. 두 지역 모두 지지 충성도가 높은 것으로 나타나면서 민주당과 국민의힘, 개혁신당 모두 선거일까지 지역 내 막판 기류 변화를 이끌기는 쉽지 않을 것으로 전망된다.

여론조사는 <부산일보> 의뢰로 한국사회여론연구소(KSOI)에서 지난 24~25일 울산과 경남 만 18세 이상 유권자 각 802명, 803명(응답률 울산 7.8%, 경남 7.5%)을 대상으로 이뤄졌다. 조사에 사용된 피조사자 선정 방법은 통신사에서 제공받은 휴대전화(무선 100%) 가상번호를 활용해 피조사자를 선정한 후 ARS 자동응답 방식으로 조사를 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 기타 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 참조하면 된다.

곽진석 기자 kwak@busan.com