2030년까지 7기 추가 수명 완료

폐쇄·가동 여부, 전력 상황 변수

판단은 정부의 정치적 결정 영역

전력수급과 탈원전을 주제로 2021년에 열린 시민 토론회. 노후 원전 폐쇄 여부는 첨예하게 여론이 갈리는 이슈이다. 그린피스 제공

전력수급과 탈원전을 주제로 2021년에 열린 시민 토론회. 노후 원전 폐쇄 여부는 첨예하게 여론이 갈리는 이슈이다. 그린피스 제공

고리 1호기 해체만 고려한다면, 2호기 영구 정지 뒤 1·2호기 동시 철거가 이상적이다. 안전을 확보하고 해체 비용도 줄일 수 있다. 그러나 원전 폐쇄 또는 계속 운전 여부는 전력 수급 문제를 따져 결정해야 한다. 정부의 에너지 정책 철학을 드러내는 정치적 결정이기도 하다. 첨예한 논란과 갈등을 부를 수 있어 신중할 수밖에 없다.

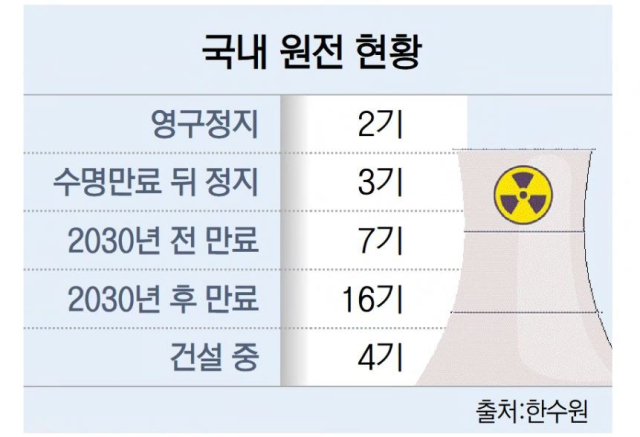

지금까지 국내엔 상업 원전 32기가 지어졌거나 건설 중이다. 고리 1호기, 월성 1호기는 설계수명 완료 뒤 영구 정지됐다. 고리 2·3·4 호기 총 3기는 수명 만료로, 현재 가동이 정지돼 있다. 2030년까지 한빛 1·2호기 등 모두 7기의 원전이 추가로 수명 만료된다. 수명 만료된 3기와 만료를 앞둔 7기 모두 원전 10기의 계속 운전 또는 폐쇄를 결정할 심사가 진행돼, 순서대로 결과가 나올 예정이다. 여기에 새울 3·4호기 등 총 원전 4기를 건설 중이다.

이미 가동 정지 중인 원전들이 있지만, 국내 전력수급 상황은 수년간 안정적인 예비율을 유지하며 비교적 원활했다. 추가로 준공될 원전까지 고려하면, 심사 중인 노후 원전의 일부를 폐쇄해도 전력 수급상 문제가 없다는 계산이 나온다. 고리 2호기 설비 용량은 650MV이지만 건설 중인 원전 4기는 설비 용량이 각각 1400MV로, 전력 수급 측면에서 더 큰 여유가 생긴다.

그러나 계속 운전을 주장하는 이들은 전력 수급 낙관론을 경계한다. AI 데이터 센터 증가 등으로 앞으로 전력 수요가 폭발적으로 늘어날 가능성이 크기 때문이다. 전력 품질도 중요하다. 원전은 안정적이고 일정한 출력을 유지할 수 있다. 기후에 따라 발전량이 달라지는 재생 에너지와의 근본적인 차이다. 원료를 다량으로 수입해야 하는 LNG발전에 비해, 원전은 연료비 비중이 작고 가격 변동성도 거의 없다.

결국 원전의 계속 운전이 전기료 인상 억제와 안정적인 발전으로 이어져, 에너지 안보에 기여한다는 거다. 미국을 중심으로 원전 수명 연장 추세가 형성되고 있다는 것도 계속 운전에 힘을 실어준다.

폐쇄를 요구하는 진영은 재생에너지 확대와 원전 추가 건립이 이미 확정된 상황이라는 것을 강조한다. 전력 수급 측면에서 굳이 위험 부담을 안고 노후 원전을 운영할 필요가 없다는 주장이다. 재생에너지 발전량은 변동성이 크지만, 에너지저장시스템(ESS) 확대로 수급 안정성과 운용 효율성이 크게 향상되기도 했다.

노후 원전은 안전성 확보 등을 위한 비용이 커 실제 단가 경쟁력은 기대 이하라고도 주장한다. 반면 국외 사례를 보면 장기적으로 에너지 전환의 안정화가 이뤄지면, 오히려 재생에너지 단가가 기존 에너지 아래로 떨어지는 경향이 있다. RE100 등 다수 글로벌 청정에너지 유인책에 원전이 제외된 것도 이들 주장에 힘을 실어준다.

김백상 기자 k103@busan.com