이름에는 힘이 있다. 사람이든, 건물이든, 경기장이든 마찬가지다. 2011년 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 구단 뉴캐슬 유나이티드는 홈구장 세인트 제임스 파크의 이름을 스포츠 다이렉트 아레나로 바꿨다가 팬들의 거센 반발을 샀다. 1892년부터 이어온 역사가 하루아침에 자본의 간판으로 덮였다는 분노였다. 팬들은 구단 앞에서 세인트 제임스 파크 장례식까지 치르며 저항했고, 결국 2년 만에 이름은 제자리로 돌아갔다. 경기장이 단순한 공간이 아니라 공동체의 역사와 문화, 소속감을 담은 그릇임을 보여주는 사례다. 이처럼 흔히 ‘이름값’이라 불리는 명명권(Naming Rights) 판매는 1970년대 미국에서 본격화했다. 이는 공공시설이나 스포츠 경기장의 명칭을 일정 기간 기업에 내어주는 방식을 말한다. 시설 자체를 파는 것은 아니지만 이름만으로도 막대한 광고 효과와 재정 보충 효과를 얻을 수 있다. 오늘날에는 미국이나 유럽은 물론 일본 지자체들까지 체육관과 미술관, 도서관 등에 기업명을 붙여 짭짤한 수입을 올리고 있다. 한국 역시 예외는 아니다.

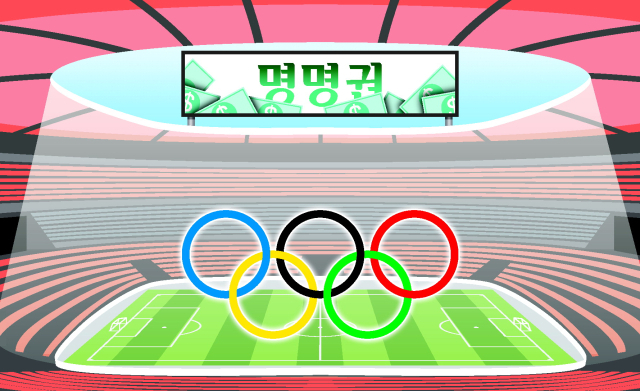

그런데 올림픽만은 예외였다. 선수들의 땀과 눈물, 인류 평화라는 숭고한 명분이 상업주의로 얼룩져서는 안 된다는 강박이 있었기 때문이다. 그러나 이제 올림픽도 벽을 허물고 있다. 국제올림픽위원회(IOC)는 2028년 로스앤젤레스 올림픽 조직위원회의 건의를 받아들여 최근 경기장 명명권 판매를 허용했다. 올림픽 역사상 처음 있는 일이다. 이로써 올림픽이 지켜온 비상업적 상징성은 한 꺼풀 벗겨진 셈이다. 조직위는 앞으로 최대 19개의 임시 경기장 명명권을 판매할 계획이라고 한다.

명명권은 분명 매력적인 재원 조달 수단이다. 부족한 예산을 메우고 시설 운영에도 도움이 된다. 하지만 상업화가 일반적인 EPL조차 경기장 명명권에 신중한 이유는 그 이름 속에 역사와 문화가 숨 쉬고 있기 때문이다.

“올림픽 정신은 상업주의와 거리를 둔다.” 이는 그동안 IOC가 고수해 온 원칙이었다. 비록 그 원칙이 무너졌지만 그렇다고 해서 반드시 비판받아야 할 일은 아니다. 만약 명명권 수익이 경기장 건설비나 장애인 선수 지원으로 이어진다면 그것은 오히려 스포츠의 새로운 공공성을 열어가는 길이 될 수도 있다. 중요한 것은 원칙이다. 단지 ‘돈이 되니까 팔았다’는 이유라면 올림픽은 세계 최대의 광고판으로 전락할 위험이 크다. 올림픽 정신과 자본의 경계에서 어디까지 내줄 것인지, 어디서 균형을 잡을지는 앞으로 IOC가 풀어야 할 과제가 될 것이다. 정달식 논설위원 dosol@busan.com

정달식 논설위원 dosol@busan.com